new

從純堿到玻璃:奇妙的化學(xué)之旅

在日常生活中,玻璃制品隨處可見,從精美的玻璃窗到晶瑩剔透的玻璃杯,玻璃以其多樣的形態(tài)和廣泛的用途融入了我們的生活。而在玻璃的制作過程中,純堿扮演著舉足輕重的角色。那么,純堿究竟是如何一步步轉(zhuǎn)化為玻璃的呢?

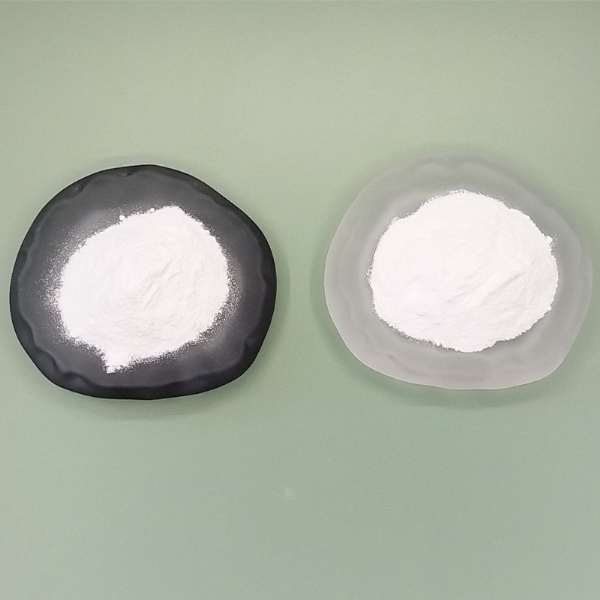

純堿,即碳酸鈉(Na_{2}CO_{3}),是玻璃生產(chǎn)中不可或缺的原料之一。玻璃的主要成分是硅酸鹽,其制作過程是一個復(fù)雜的物理和化學(xué)變化過程。

首先,原料的準(zhǔn)備是關(guān)鍵的第/一步。除了純堿,還需要石英砂(主要成分是二氧化硅SiO_{2})和石灰石(主要成分碳酸鈣CaCO_{3})等原料。這些原料按照一定的比例精/確混合,為后續(xù)的反應(yīng)奠定基礎(chǔ)。

接下來,將混合好的原料投入高溫熔爐中。在熔爐內(nèi),溫度迅速升高,達(dá)到 1500℃左右的高溫環(huán)境。在這樣的高溫下,純堿首先發(fā)生分解反應(yīng)。碳酸鈉在高溫下分解為氧化鈉(Na_{2}O)和二氧化碳(CO_{2}),二氧化碳以氣體的形式逸出,而氧化鈉則留在熔爐中。

隨著溫度的持續(xù)升高,石英砂中的二氧化硅開始與純堿分解產(chǎn)生的氧化鈉發(fā)生反應(yīng)。氧化鈉與二氧化硅反應(yīng)生成硅酸鈉(Na_{2}SiO_{3}),這是玻璃的重要組成部分。同時,石灰石中的碳酸鈣也在高溫下分解為氧化鈣(CaO)和二氧化碳。氧化鈣隨后與二氧化硅反應(yīng),生成硅酸鈣(CaSiO_{3})。

硅酸鈉、硅酸鈣以及未反應(yīng)完全的二氧化硅等成分在高溫下逐漸融合,形成一種均勻的、黏稠的液態(tài)物質(zhì),這就是玻璃液。在這個過程中,純堿起到了降低石英砂熔點的作用,使得反應(yīng)能夠在相對較低的溫度下進(jìn)行,從而節(jié)省了能源。

當(dāng)玻璃液形成后,還需要經(jīng)過一系列的加工處理。例如,通過調(diào)整溫度和時間,使玻璃液達(dá)到合適的黏度,以便進(jìn)行成型操作。常見的成型方法有吹制、壓制等。吹制可以制作出各種形狀的玻璃器皿,而壓制則適用于生產(chǎn)平板玻璃等。

成型后的玻璃制品還需要進(jìn)行退火處理。退火是為了消除玻璃內(nèi)部的應(yīng)力,防止玻璃在冷卻過程中發(fā)生破裂。通過緩慢地降低溫度,使玻璃內(nèi)部的結(jié)構(gòu)逐漸穩(wěn)定下來,得到我們所熟悉的玻璃制品。

從純堿到玻璃,這一過程凝聚了人類的智慧和創(chuàng)造力。純堿作為玻璃生產(chǎn)的關(guān)鍵原料,在其中發(fā)揮了重要的作用。正是通過這些復(fù)雜而精妙的化學(xué)和物理變化,我們才能享受到玻璃帶來的便利和美感。

首頁

首頁

產(chǎn)品

產(chǎn)品

電話

電話